HOME > 社会教育事業 > 高校生世代チャレンジアシストプログラムの参加グループ、参加個人の活動報告発表

高校生世代チャレンジアシストプログラムの参加グループ、参加個人の活動報告発表

第1期

Uinect(ユイネクト) 市村 音葉さん

◆今回チャレンジしたかったこと:アジア少数民族の手芸文化を日本の次世代と繋ぐエシカルファッションブランドの立ち上げ準備。アイヌ刺繍入り小物製作とそれらをプロトタイプとしてフリーマーケットに出展し、来場者の反応や意見を元に、アイディアの改良できる点やその可能性を見つけたい。

◆活動は2月9日下北沢MOTTAINAI手づくり市で、アイヌ刺繍の小物類を販売した。(EX:ブロートや髪ゴム、ハンカチ、カバン、刺繍糸)草木染め(自然素材から染める方法)の刺繍糸で一つ一つ手づくりをして制作した。玉ねぎの皮や紅茶で草木染めを行い、ハンカチや布を染めた。ディスプレイ(木材トレイやビニールのテーブルクロス)を100均で購入した。アイヌ叙事詩の本を置くことで、来場者との会話のきっかけになった。アイヌ語で挨拶した。

第2期

ゴキブリを介した食料廃棄物による土壌改良の実験 安孫子七海さん

◆今回チャレンジしたかったこと:ゴキブリは植物や動物の死骸を分解する役割がありますが、実際どのように分解し、どれくらい影響があるのかわかりません。ゴキブリの分解者としての役割を食料廃棄物を分解してくれると考えました。大学の教授に質問し助言をいただいたり、学校の先生と話し合い実験内容を決めました。この実験を通し、ゴキブリが食料廃棄物を分解することで、植物が摂取できるように分解し、植物の生育に影響があるのではないか確かめる実験にチャレンジしました。

◆活動報告

【活動の背景と目的】

食料廃棄物が増えている現状をゴキブリの分解者の役割を活用することができるのではないか

【予想】

ゴキブリの糞を水に溶かし、phを測定した結果、中性寄りの酸性を示した。

土壌の酸性化は生物の生存に必要なことと記されつつ、植物の発育にとってよくない状況とニュートンに書いてあったことから、濃度の設定が鍵になると予想した。

【実施内容】

ゴキブリの糞を溶質とした水溶液を作り、その濃度差による小松菜の生育測定。

・濃度差 水10gに対して、0 : 0.01 : 0.05 : 0.1 : 0.5 : 1.0 [g]

・溶液を投与する前のポットから4株採取し、「大きさ・重さ」を測定

・各ポット5株残し、生育

・インキュベーターを使用し、室温25℃に設定

【結果】

現在進行中

◆今後の課題・感想

最初の予定とは大きくずれたのですがうまくいかない中で試行錯誤しました。実験を設定する基準となる論文をみつけることができなかったので実験計画を立てることで苦労しました。自分で主体的に行わなければいけないという責任を持たなければいけないことで成長することができたと感じています。信憑性が高く再現性のある結果を出せるように実験を継続したいです。人々がゴキブリに対する嫌悪感を少しでも減らせ、ゴキブリと人間がうまく共存できる社会になるよう頑張りたいです。

看板づくり計画 徐煌哲さん、森田翼さん、勝部遙介さん、伊東湖鳥さん

◆今回チャレンジしたかったこと:クラスメイト4人で「ものづくりプロジェクト」とい うプロジェクトを立ち上げ、新木場の材木屋さんからもらってきた端材を使って、ものづくりを行っています。また、その過程で得た技術を生かして地域や学校に向けたワークシ ョップも行っています。今回我々は自分たちの学校に小屋を建てる「小屋づくり計画」を 実施します。この助成金を使って、その小屋のシンボルとなる看板を作ろうと思います。

◆2月15日、かえつ有明高等学校主催、全校規模で行われたアカデミックデーという研究 発表会にて、ものづくりPJのこれまでの活動内容をプレゼンテーション形式で新校舎 BLOOMで発表しました。その場には、嘉悦学園の理事長と東京木材市場の方も駆けつけ てくださり、大勢の人に囲まれながら発表を終えることができました。そこでは実際に購 入した看板の一枚板をお披露目させていただき、観客から小屋の名前も提案してもらいま した。現在小屋づくりが本格的に始動し、基礎作りから精力的に取り組んでいます。精一杯頑張っていきます。

第3期

ショッピングコミュニティ「ポッピング」 大塚奈緒さん、 小須田茜さん、 佐々木安未さん、 若菜陽さん

◆今回チャレンジしたかったこと:高齢者をターゲットとする「買い物同行サービス」ショッピングコミュニティです。

依頼主(高齢者)は学生に大人と接する機会を提供し、学生は依頼主の物を運ぶなど体の負担を減らします。お店は学生という新たな利用者を見つけることができ、あらたな地域交流が生じるきっかけとなります。

地域と学校での関わりが少ないと感じる学校主体の地域交流及び地域活性化の促進を図るため高齢者が買い物へと行かれるのに学生が同行するというものです。依頼主の方と商店街や周辺のお店で買い物をする。

※必要に応じて荷物なども持ちサポートする

〇依頼者・外出の機会を得られる 若い世代との交流するきっかけ、買い物の荷物による身体的負担の軽減

〇商店街・買い物する顧客の増加、売り上げ増加知名度の向上・イメージアップ

〇学生・目上の方と話せる機会 社会福祉への貢献、興味へ繋げる 普段行かない場所へ足を運べる機会

◆実際にショッピングコミュニティを実行することはできませんでしたが、色々な施設(デイケアサービスや社会福祉協議会など)の方からお話を聞いたりすることができました。達成することができたとは言えない部分も多いですが確実に目的に近づいていると思います。もっと積極的に協力者の方々と連絡をとってすぐ実行できるよう、がんばっていきたいです。

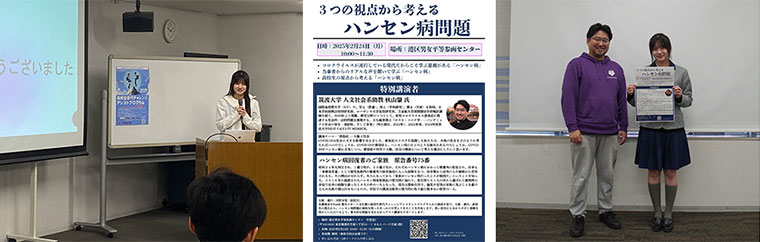

見えない壁を超えて:ハンセン病から学ぶ共生社会の未来 河野未悠さん

◆今回チャレンジしたかったこと:ハンセン病に関する知識を深めるだけでなく、参加者自身が社会に何ができるか、差別のない社会とはどのようなものかについて考えるきっかけを提供すること。このイベントを、ハンセン病問題解決へのアクションの第一歩としたい。

◆2月24日ハンセン病への正しい理解を広め、差別や偏見のない共生社会を創造することを目的とした講演会を開催した。ハンセン病回復者のご家族である原告番号75番さんと、筑波大学人文社会系助教の秋山肇先生に特別講演者として来ていただき講義をしてもらった。また、過去にハンセン病回復者への聞き書きを行った私からも、高校生の視点から考えたハンセン病問題についてプレゼンをさせていただいた。

◆高校生世代チャレンジアシストプログラムを通して、恐れずに行動に移す大切さを学んだ。また、自分がやりたかったことを形にすることで自信にもつながったし、成長できたと思う。今後は、ハンセン病についての啓発活動を講演会以外の形でも行ってみたいと思った。また、人権と感染症についても自分でインタビューや本などを通して学んでみたい。

紙の本と本屋の魅力を再発見するプロジェクト 沈瑒陽(シン ヨウヨウ)さん

◆今回チャレンジしたかったこと:「紙の本と本屋の魅力を広く普及させること」目的として、1. 本を愛する人々の思い出や意見を収集し、共有する。2. 地域住民や外国人観光客との文化交流を促進する。3. 調査結果をもとに新たな価値を創造し、地域社会に還元する。

◆活動内容:紙の本と本屋に関するアンケートの実施。実施場所:SNS(Instagram)、港区立みなと図書館、個人経営カフェ、美容室にポスターの掲示。紙の本と本屋に関する展覧会の実施。内容:様々なジャンルの本の展覧、本に関するインタビュー動画の上映、本に関する写真の展示。インタビュー動画では:過去、現在、未来の三つの時間から見る本。本や本屋との思い出、現状に対する考え、これからの読書形態など、本と本屋に関することについて自由に語ってもらいました。この動画を通して、より多くの本への興味を引き出したいと思い、制作しました。

◆当初の予定以上のことを実施することができました。急遽展覧会を実施すると決定したため、かなり時間に追われていました。だが、最終的に会を無事開催することができ、展覧会では期間内に自作した「本と本屋」に関するインタビュー動画も上映することができました。頭の中で考えていたことを実際に行動にする点が、簡単そうで実は難しいと思っていたので、このプロセスを大学生になる前に体験できたのが勉強になりました。